茶杓など茶の湯の道具

茶則・中国茶杓など中国茶の道具

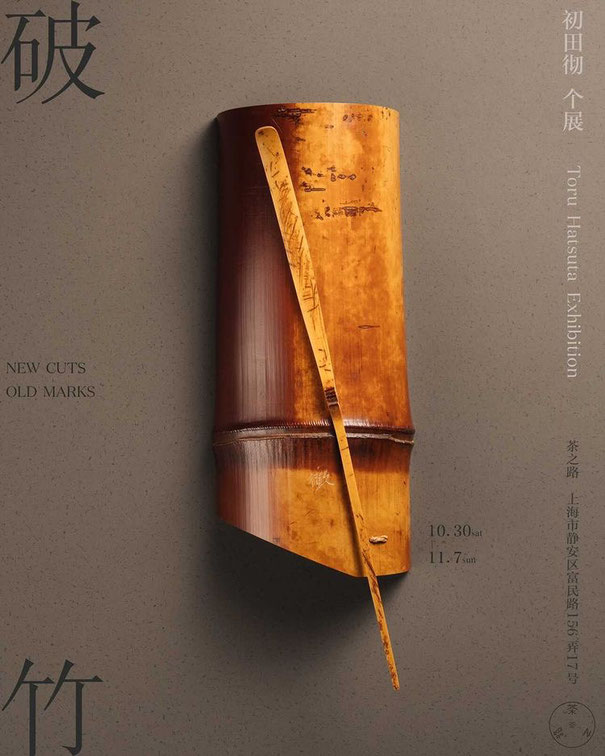

煤竹の茶杓

茶杓を削るきっかけは、十数年前に茶の湯の稽古に通い始めたことです。稽古場や自宅で用いるために削るようになりました。

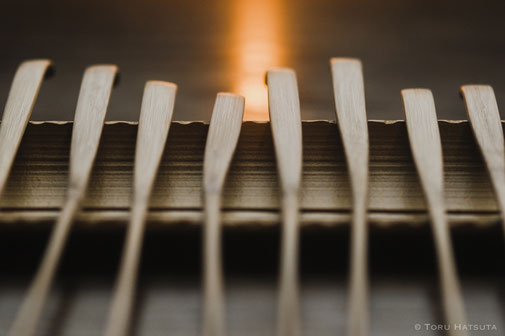

何年か削ったのち、いったん茶杓づくりを止め、修練のために千本の菓子切りを数年かけて削りました。菓子切りの修練を終えて、茶杓をふたたびつくる気持ちになり、2018年から現在までいっそう力を入れて茶杓づくりに取り組んでいます。

私の茶杓の主な素材は煤竹、茅葺き屋根の古民家から得られる古材です。癖もあり素材選びや扱いの難しい素材ですが、独特の艶と色味の美しい竹です。個展やグループ展、オンライン展を通じて、煤竹の茶杓をお届けします。

小ぶりの旅茶杓は茶箱に収めて野点に携えたり、付属の箱とともに旅先へも。日常の喫茶の時間においても扱いやすいものです。

2023年の秋は東京と京都で展示予定です。

→ 取扱店

喫茶の時間

茶道、茶の湯の修練におけるお茶のほかに、日頃のお茶においても抹茶をたてて喫する時間は心を落ち着かせてくれるものです。

中国茶器

茶の湯の道具につづいて、2019年からは上海のギャラリーのお声がけがきっかけで、中国茶器の制作もしています。2020年、2021年に上海で個展、2022年以降は国内でも展示を重ねております。

→ 取扱店

素材の煤竹の色味は、百数十年のあいだ囲炉裏の煙で燻されたことによる経年変化です。人工的に燻煙または着色した竹は茶杓づくりに用いることはできません。

金箔装飾には本金を使用し、漆で定着させたのちに研磨して拭き漆で仕上げています。煤竹以外の竹についても良材を得た機会にはそれを生かすべく茶杓を削ります。

茶杓や茶籠など

茶の湯の諸道具は以下の雑誌・書籍等に掲載されました

雑誌

『なごみ』2020年4月号(淡交社)

『FIGARO japon』2019年6月号(CCCメディアハウス)

『Casa BRUTUS』2019年1月号(マガジンハウス)

『GINZA』2019年1月号(マガジンハウス)

『なごみ』2018年10月号(淡交社)

『月刊美術』2018年6月号(サン・アート)

『和樂』2017-2018年12・1月号(小学館)

『なごみ』2016年10月号(淡交社)

『月刊美術』2013年12月号(サン・アート)

『和樂』2013年3月号(小学館)

『目の眼』2011年7月号(里文出版)

『なごみ』2009年5月号(淡交社)

『なごみ』2020年4月号(淡交社)

書籍

『はじめての茶箱あそび』2017年(世界文化社)

『日本のかご』2012年(新潮社とんぼの本)

ほか

日本橋三越本店カルチャーサロンにて

不定期に茶杓講座の講師を務めております

次回予定は2023年10/29です

ご予約はこちらから

Copyright© 2013 Toru Hatsuta All Rights Reserved.

当サイトの文章・画像等の素材を無断で使用又は転載する事を禁じます。